古来より港町として発展した地

越中国の中心として、地の利と人々の力で繁栄を誇る

伏木は、万葉の昔、越中国の国府が置かれた地であり、江戸時代には北前船の寄港地として栄えました。明治になると、船の大型化に対応し、伏木港の近代化が図られました。特に、廻船問屋能登屋に生まれた藤井能三は、海運を拡張するため、三菱財閥の岩崎弥太郎と交渉し、日本海側初の灯台を設置することで、伏木港と東京、大阪、北海道などを結ぶことに成功しました。

1910年(明治43年)

「伏木銀行」移転・新築

高岡商工会議所伏木支所の建物は、明治43年(1910)に伏木銀行として新築されたものです。外観は、耐火性を考えた土蔵造りで、スクラッチタイル貼りの2階建ての建物となっていました。

元は黒漆喰であったと伝えられ、玄関ポーチの柱、上げ下げ窓、軒蛇腹(のきじゃばら)、天井、階段、45度に切ってポーチを付けた玄関など、洋風のデザインを取り入れ、伏木港の港町の繁栄を示す建物でした。

1974年(昭和49年)

「高岡商工会議所伏木支所」創設 ―そして、文化財としての伏木支所へ―

伏木銀行のあった湊町は、明治時代のビジネス街であり、昭和初期には6行もの金融機関が存在していました。また、運送会社などの支店が立ち並び、その資金需要も旺盛でした。昭和4年(1929)には、伏木殖産銀行と伏木銀行が合併し、伏木商業銀行となります。

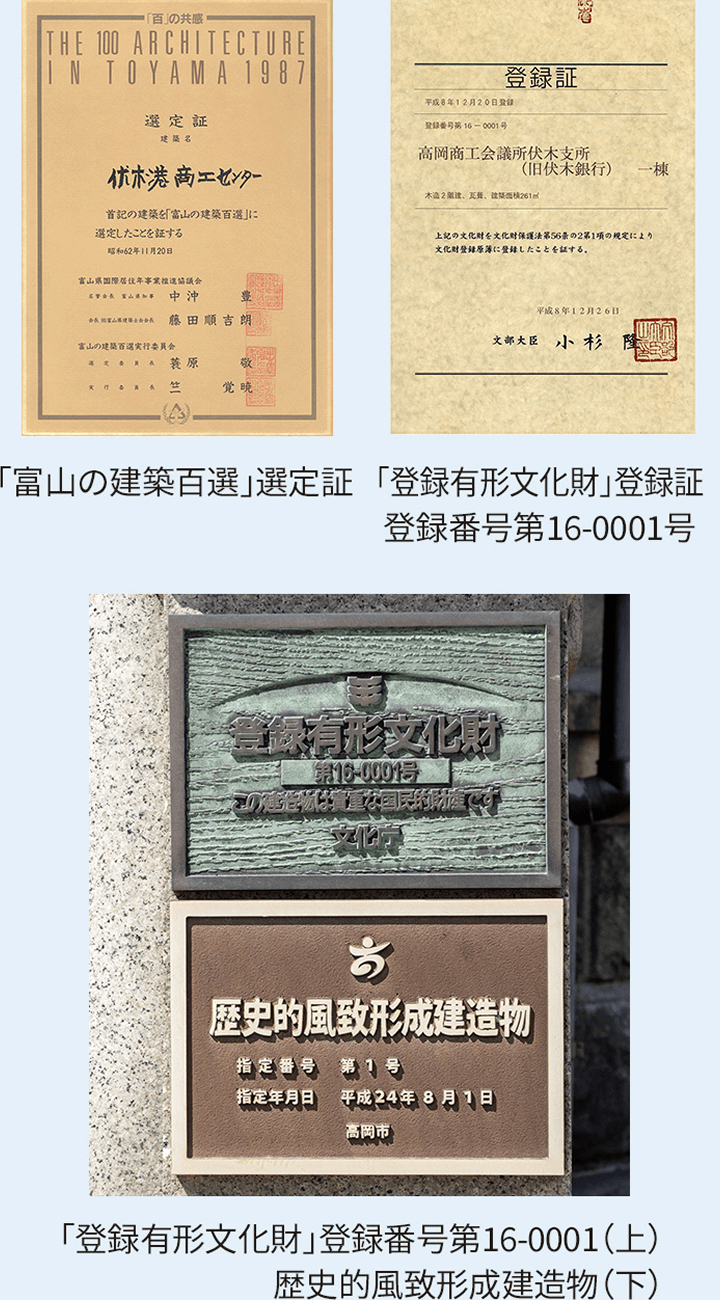

その後、昭和48年(1973)に、高岡商工会議所がこの建物を買い取り、「高岡商工会議所伏木支所」としました。所有者が変わっていく中で、「使いながら保存」されており、保存状態もよく、高岡商工会議所伏木支所は、平成8年(1996)に発足した国登録有形文化財制度の「第1回認定 富山県第1号」を受けました。

1974年(昭和49年)

「高岡商工会議所伏木支所」創設 ―そして、文化財としての伏木支所へ―

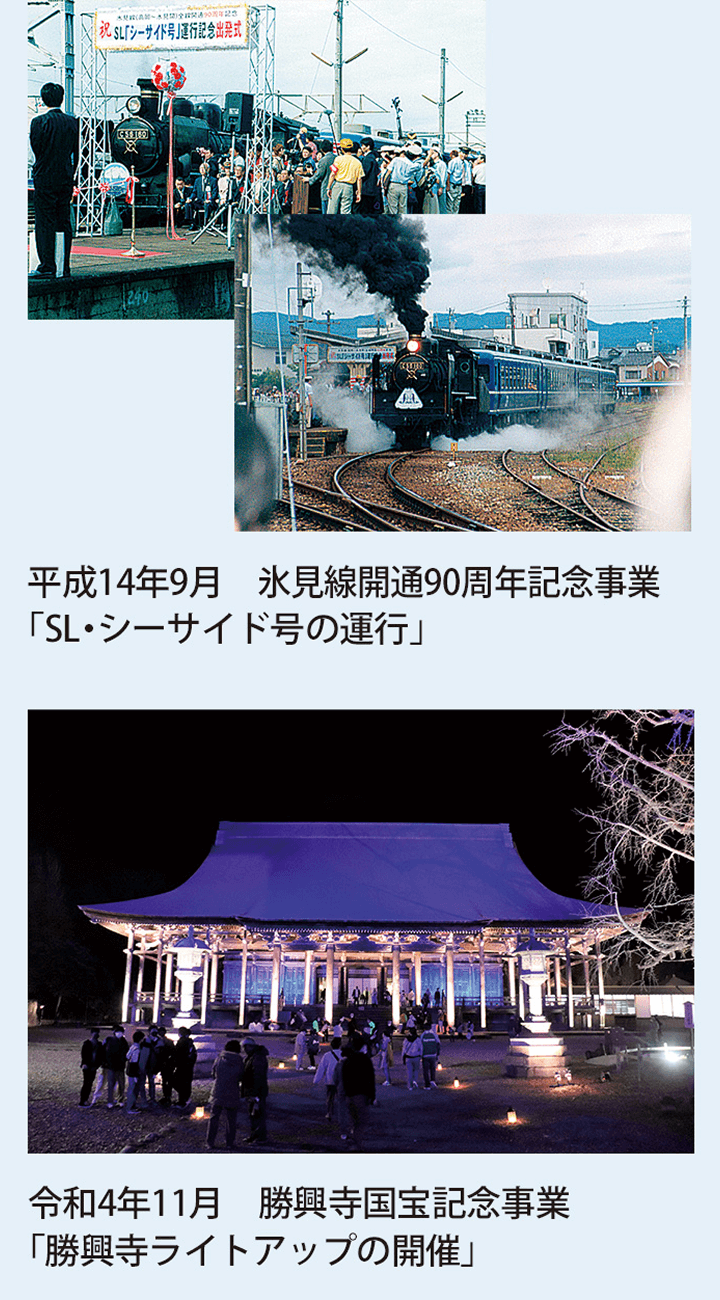

伏木支所の取組み

伏木支所は、伏木地区の商工業、観光の活性化のための各種事業を実施してきました。令和6年(2024)1月の能登半島地震後には、事業再建に向けた補助金申請などの経営支援、「ふしき・あまはらしプレミアム商品券事業」による地域活性化事業などに取り組みました。

2024年(令和6年)

「令和6年能登半島地震」発生。伏木支所も被災

能登半島地震の被害

令和6年1月1日、高岡市は震度5強を観測

1月1日16時10分、石川県珠洲を震源とするマグニチュード7の地震が発生しました。高岡市では震度5強を観測し、伏木地区では液状化現象が発生。伏木支所は、建物全体が傾き、壁の亀裂、タイルのはがれなどの被害がありました。

公費解体と再現展示

公費解体を申請

被害を受けた「高岡商工会議所 伏木支所」を、なんとか復旧することはできないかと方法を模索しましたが、液状化現象の被害が大きく、復旧は困難であるとの判断に至り、公費解体を選択しました。